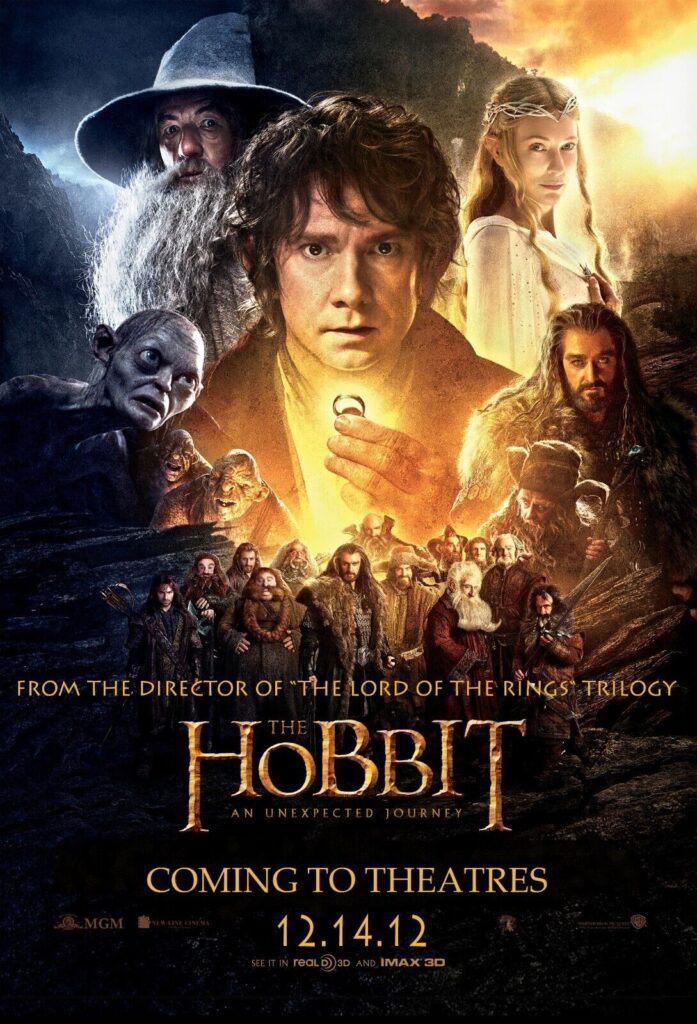

Die millionenschwere Fantasy-Trilogie DER HOBBIT war nicht nur für Regisseur Peter Jackson ein Produktions-Desaster. Renatus Töpke geht der Story auf den Grund.

Nach dem Erfolg der HERR DER RINGE-Trilogie (17 Oscars und über drei Milliarden Dollar Einspiel) ist Fantasy salonfähig und im Mainstream angekommen. Und was liegt da näher, als sich mit DER HOBBIT auch die Vorgeschichte der Megatrilogie filmtechnisch vorzunehmen?

Neueste Kommentare