Johannes Binotto über Serienkiller-Stories und deren Darstellungen in ZODIAC (2007) und THE BOSTON STRANGLER (1968)

Der Begriff «Serienkiller» soll angeblich erst in den Siebzigerjahren im Jargon des amerikanischen FBI aufgekommen sein, das Kino freilich hatte ihn schon längst erfunden. Bereits in Louis Feuillades Mitte der 1910er-Jahre gemachten Fortsetzungskrimis Fantomas und Les Vampires wird in Serie gemordet, und zwar buchstäblich, von Episode zu Episode.

© Warner Bros.

Die morbide Faszination, welche Feuillades Anti-Helden im Publikum weckte, ist dieselbe, dank welcher im Laufe der Siebzigerjahre der Serienkiller zur regelrechten Kultfigur wurde und es bis heute geblieben ist.

Die Illusion von Ordnung im Chaos der Gewalt

Diese Lust am Serienmord ist indes nicht so zynisch, wie man meinen könnte. Denn so sehr der Serienkiller auch die Ängste einer Gesellschaft zu verkörpern scheint, ist er doch gerade ein Schutzschirm vor diesen.

So wie Feuillade für seine Krimireihen die zusammenhangslosen «faits divers», die vermischten Meldungen der Pariser Zeitungen, mit den darin berichteten Greueltaten zu einer stringenten Story arrangierte, so bringt der Serienkiller Ordnung ins beängstigende Chaos der alltäglichen Gewalt. Der Zusatz «Serie» in seinem Namen verspricht eine – wenn auch verdrehte, also wortwörtlich perverse – Logik, einen verborgenen Sinn, den es zu entschlüsseln gilt.

Kein Wunder hängen sich an Serienkiller-Stories gerne Verschwörungstheorien – hier wie dort geht es darum, die Lücke des Zufälligen und Sinnlosen zu schließen durch den Masterplan einer Verschwörung oder dem Mastermind eines genialischen Killers. Die Lücke im System, das Ausgeliefertsein an den sinnlosen Zufall hingegen ist das wirklich Erschreckende und sehr viel beängstigender als die Vorstellung eines planmäßig vorgehenden Mörders.

Entsprechend zelebriert ein Großteil der Serienkillerfilme den letztlich beruhigenden Totalzusammenhang: Alles passt zusammen und lässt sich deuten. Die Profiler auf den Spuren der Killer werden zu allwissenden Interpreten, die für jedes Detail eine Erklärung haben. Mit dem Budenzauber eines falsch verstandenen Freudianismus findet sich zu jeder Tat ihre psychische Ursache: der Serienkiller wird zum Automaten, der blutrünstig zwar, aber letztlich doch schön

berechenbar funktioniert.

Lücken und Leerstellen

Weitaus verstörender sind demgegenüber jene Filme, welche eine solche psychologisierende Hermeneutik des Serienkillers gar nicht erst möglich machen.

Bereits 1968 hatte Richard Fleischer mit seinem unterschätzten Film THE BOSTON STRANGLER über den authentischen Fall des Frauenmörders Albert DeSalvo die serielle Gewalt und deren Täter nicht als tiefgründiges Rätsel, sondern als sinnlose Leerstelle inszeniert. Wenn am Ende des Films der schizophrene DeSalvo während des Polizeiverhörs jene Morde nachspielt, die sein Bewusstsein verdrängt hatte, wird damit gleichwohl nichts erklärt. Die Szene scheint zwar paradigmatisch für all jene pseudo-psychoanalytischen Situtionen in den Serienkillerfilmen, wo die Taten des Verbrechers ihre Deutung erhalten, und damit sinnvoll.

© 20th Century Fox

Doch bei Fleischer ist genau das Gegenteil der Fall: Es ist, als würden durch das ausagierte Geständnis die Taten nur noch unverständlicher. Hatte man den Morden zuvor eine geheime Bedeutung unterstellt, so verflüchtigt sich nun jeglicher Sinn. Und mit ihm auch das ganze Subjekt. Erstarrt und abwesend steht DeSalvo in der letzten Einstellung des Films in der Ecke des hellen Verhörraumes und verblasst langsam. Aus dem Serienkiller wird eine weiße Fläche, ein unbeschriebenes Blatt, auf dem keine Antworten, sondern nur der Abspann des Films geschrieben steht.

Von dieser Schlussszene her betrachtet, wird klar, dass es Fleischer auch im Rest des Films gerade darum geht, auf die Leerstelle hinzuweisen. Seine extreme Verwendung der Split-Screen-Technik, die ihm erlaubt, verschiedene Handlungsräume parallel zu zeigen, mag zunächst den Anschein erwecken, hier solle die Lückenlosigkeit der Polizeinachforschungen dargestellt werden. Tatsächlich aber macht das Panoptikum der aufgeteilten Leinwand den blinden Fleck, in dem sich der Serienkiller bewegt, nur noch deutlicher. Nicht in den vermeintlichen Tiefen der Seele, sondern in den Räumen zwischen den Bildern lauert die Gewalt. An die Stelle eines alles erklärenden Psychologismus ist das Spiel mit dem Medium und dessen Leerstellen getreten.

Serienmorde als Publicity-Act

David Finchers ZODIAC untersucht diesen Zusammenhang zwischen Serienmord und Medium noch weitaus radikaler anhand eines realen Serienkillers, der Ende der Sechzigerjahre in Nordkalifornien sein Unwesen trieb. Mit gerade mal sieben Opfern, von denen zwei den auf sie verübten Anschlag überlebten, gehört der Zodiac-Killer gewiss nicht zu den blutrünstigsten Mördern in der amerikanischen Kriminalgeschichte, und doch ist er bis heute einer der berühmtesten geblieben. Dies vor allem, weil der Zodiac-Killer wie kein zweiter begriffen hatte, dass es für den Ruhm weniger auf Taten als auf Publicity ankommt.

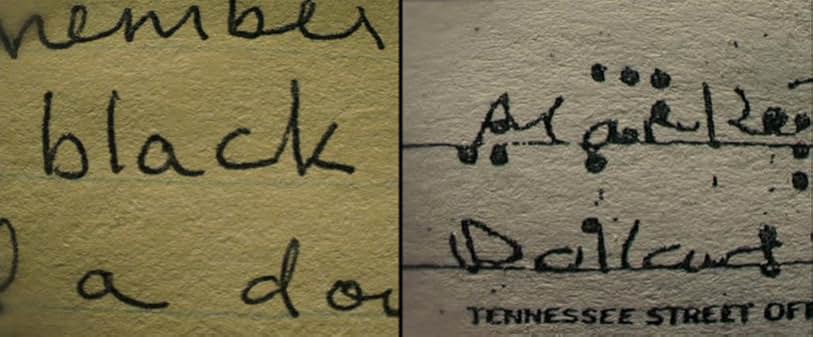

In der Nacht vom 4. auf den 5. Juli wird ein Paar in einem Auto auf einem Parkplatz in Vallejo, Kalifornien, erschossen. Am 1. August 1969 erhalten drei verschiedene Zeitungen, darunter der «San Francisco Chronicle», je einen anonymen Brief des Mörders. Der schreibende Killer wird zum Zeitungsknüller. Bis ins Jahr 1974 tauchen dreizehn weitere Briefe auf, die meisten adressiert an den «San Francisco Chronicle», in denen der Zodiac-Killer sich zu weiteren Morden bekennt, darunter auch zu solchen, die er erwiesenermaßen nicht begangen hat.

© Warner Bros.

David Fincher hatte in SE7EN von 1995 noch in ganz genreüblicher Manier die Taten eines Serienmörders und deren psychologisch-moralische Motiviertheit in den Vordergrund gestellt und damit einen eigentlichen Boom des Serienkillerfilms ausgelöst. Der verwaschene Look seines Films, die Inszenierung des Killers als perfides Genie hat Schule gemacht.

Doch mit ZODIAC lässt er die Klischees, die er damals beförderte, nun gänzlich hinter sich. An der Person des Zodiac-Killers ist der Film nicht interessiert, er bleibt ein Phantom, nicht zuletzt auch visuell. Hauptfiguren des Films sind vielmehr die realen Personen, die dem Killer nachjagen: der Polizist Dave Toschi, der Kriminalreporter Paul Avery und schließlich der Karikaturist Robert Graysmith, der aus der Überfülle an Fakten zwei Bücher über den Zodiac-Killer schrieb, die denn auch die Vorlage für Finchers Film bilden.

© Warner Bros.

Doch auch an eine Tiefenanalyse der Jäger verschwendet Fincher keine Zeit. Was sie dazu trieb, ihr Leben ganz der Verfolgung dieses Serienmörders zu widmen, wird nicht erläutert. Als einzige Motivation wird der simpelste und zugleich einleuchtendste aller Gründe genannt: ein ungelöstes Geheimnis lässt einen nie in Ruhe, sei’s ein Kreuzworträtsel oder eine ungeklärte Mordserie. Diese Gleichsetzung ist durchaus angebracht: Wenn der Zodiac-Killer seinen Briefen eine codierte Botschaft beilegt, in der seine Identität verschlüsselt sein soll, so ist diese Identifizierung absolut wörtlich zu nehmen. Ein Zeichenrätsel ist alles, was von dem Mörder bleibt.

Der Killer im öffentlichen Raum

Überraschend schnell verlässt Fincher die Schauplätze der tatsächlichen Morde und richtet seinen Blick auf die neuen Tatorte, die medialen Oberflächen, auf denen sich der Zodiac-Killer breit macht: die Briefe, die Zeitungsseiten, das Kino, welches die Figur des Killers ebenso wie jene des Polizisten adaptiert, das Fernsehen und immer wieder die überlastete Telefonleitung. Nur ein einziges Mal nutzt der sonst für seine optischen Spielereien bekannte Fincher in diesem beeindruckend nüchternen Film die Möglichkeiten der digitalen Aufnahmetechnik für ein überaus treffendes Trickbild: Er zeigt, wie die Schrift des Zodiac aus dem Papier heraustritt und in der Luft zu schweben scheint. Die Texte des Zodiac beginnen buchstäblich den öffentlichen Raum zu besetzen.

«Ich werde in Zukunft nicht mehr ankündigen, wann ich meine Morde begehe, sie werden wie normale Raubüberfälle aussehen, wie Totschlag im Affekt oder auch wie vorgetäuschte Unfälle …» so schreibt der Zodiac-Killer in einem Brief vom 9. November 1969.

Die Ankündigung ist ebenso unheimlich wie teuflisch brillant: Er hat sich damit jeden zukünftigen ungeklärten Todesfall in den USA zu eigen gemacht und sich selbst zur Chiffre jener Leerstelle des gewalttätigen und sinnlosen Zufalls. Niemals werden wir mit Sicherheit wissen können, ob der Tod nebenan nicht doch in Wahrheit seine Tat war. Der Killer braucht gar nicht mehr zu morden, um seine Umwelt zu terrorisieren, er braucht nur seine Anwesenheit zu signalisieren und zu warten. Der Terror kommt von allein.

ZODIAC: DIE SPUR DES KILLERS (2007) © Warner Bros.

Wenn auch der Film zusammen mit dem Zodiac-Jäger Robert Graysmith am Ende die Identität des Killers aufzudecken scheint, ein Rest von Zweifel bleibt. Nicht umsonst haben wir in Graysmiths Wohnung das Filmplakat zu Alfred Hitchcocks THE WRONG MAN gesehen. Und die Texttafeln im Abspann verunsichern zusätzlich unser fragiles Gefühl der Gewissheit.

Tatsächlich ist der Killer auf immer entkommen. Er hat sich im System der Massenkommunikation eingenistet. Wo Lücken offen bleiben und die Interpretation versagt, wo die Sprache ihren Mangel zeigt, da taucht die Angst auf. Und genau dort hält sich auch der Zodiac-Killer versteckt. Bis heute.

Johannes Binotto

Ein gekürzter Beitrag aus dem Buch Wahrnehmung stören. Essays zu Film und Kino.

Schreibe einen Kommentar