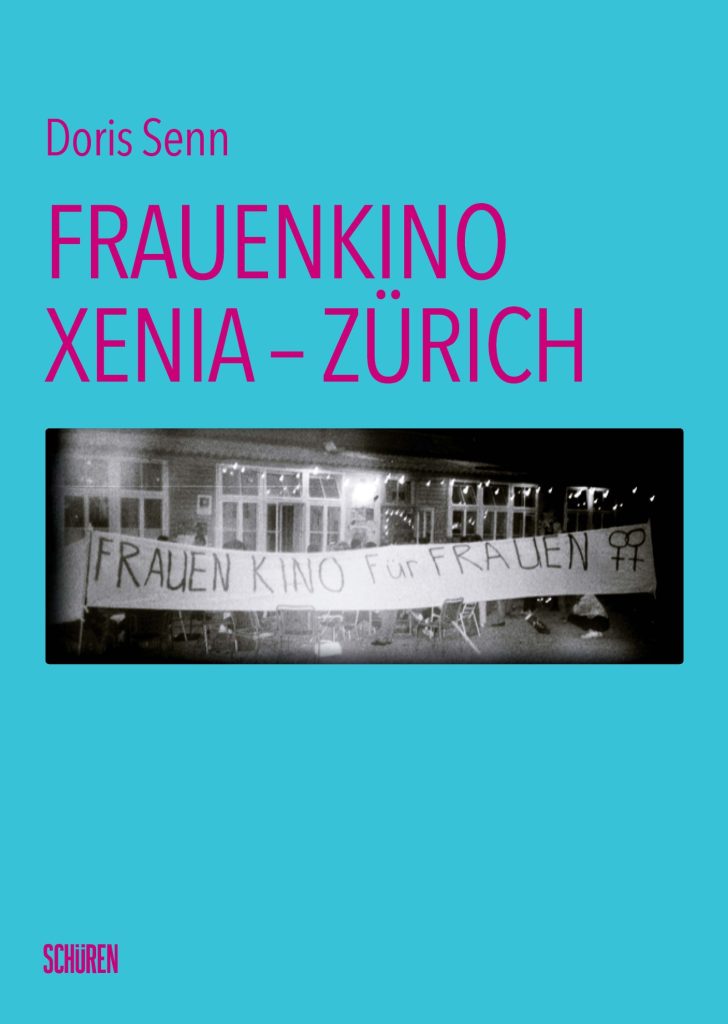

Doris Senn zur Entstehung ihres Buchs Frauenkino Xenia – Zürich

Die Idee, ein Buch übers Frauenkino zu schreiben, begleitet mich schon lange. Von 1993 bis 1999 war ich selbst Aktivistin des Xenia, dieses Zürcher Kinos «von Frauen für Frauen». Ebenso lange begleiten mich die Programmplakate, die ich damals sammelte und die mehr als einen Umzug überstanden. Diese sollten – wenn… – unbedingt Eingang finden in die Publikation. Vor allem aber sollte darin die Projektgeschichte dokumentiert, dem Xenia als bedeutendes feministisches Projekt Hommage erwiesen werden. Doch immer fehlte es an Zeit. Anderes war dringlicher: das Schreiben über Film, Brotjobs, Engagements hier und da.

Die Jahre vergingen. Die Idee tauchte immer mal wieder auf – und verschwand wieder. Im gelegentlichen Austausch mit Ehemaligen des Xenia zeigte sich: Die Erinnerungen verblassten. Wie genau war das Xenia entstanden? War es so oder anders? Wer war wie lange mit dabei? Auch das Ende kannte verschiedene Versionen: wann, warum, wie? Also vielleicht doch ein Buch, um den Dingen auf den Grund zu gehen und eine oder viele Wahrheiten schwarz auf weiss festzuhalten, das (noch) vorhandene Wissen zu bündeln. Ich hörte mich um: Würde ein solches Buch interessieren? Die Resonanz war vorsichtig positiv.

Eine Idee wird zum Konzept

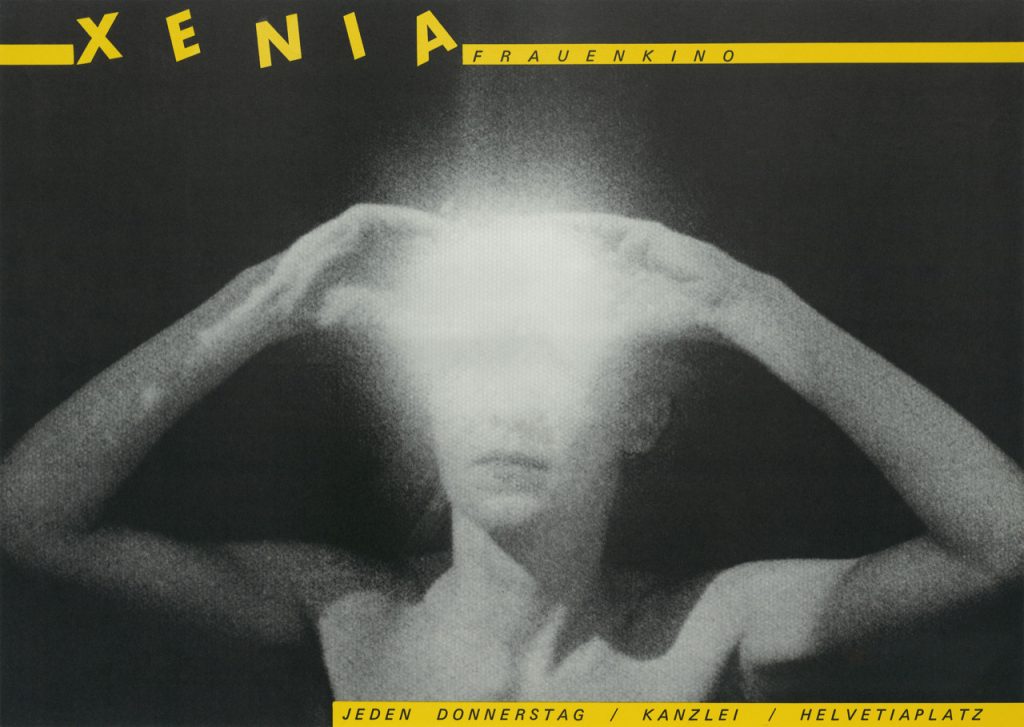

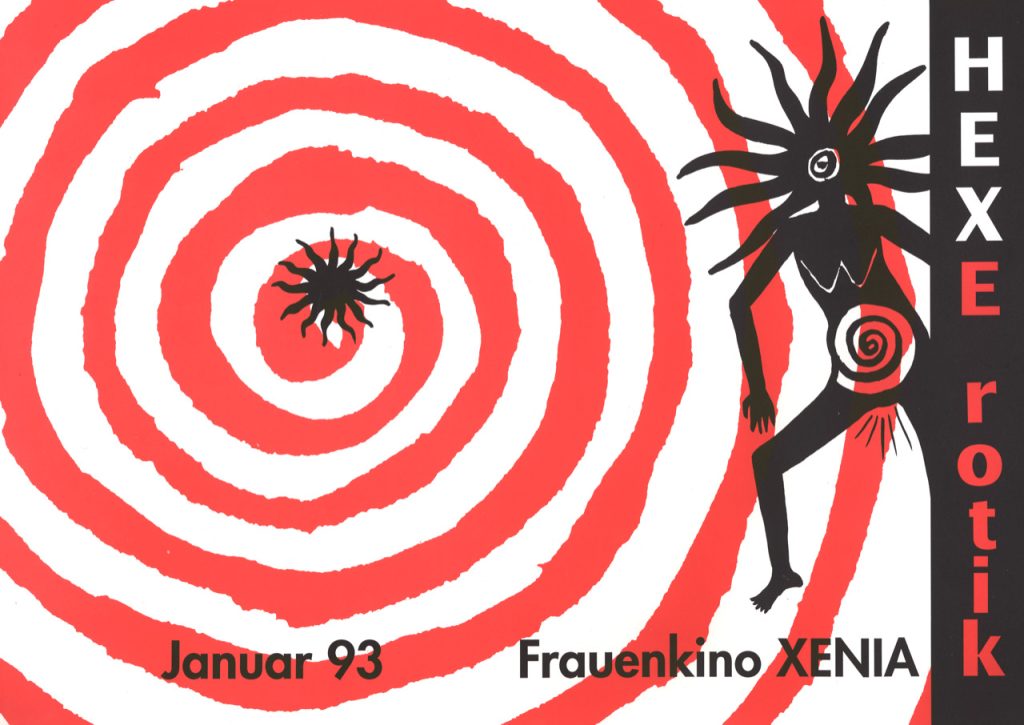

Also gut. Wenn ein Verlag gefunden würde, würde ichs anpacken. Ein Konzept entstand. Im November 2022 ging das Mail an den Schüren-Verlag. Im Dezember die Zusage. Yess! Nun nahm ich erste Fäden in die Hand. Die Programmplakate! Sie sollten nicht nur Einblick in die Vielfalt feministischer Themen geben, die das Kino mit Filmen aufgriff, sondern auch als die kleinen grafischen Kunstwerke gewürdigt werden, die sie waren, und als Illustrationen einen gewichtigen Teil des Buchs ausmachen.

Das wechselnde Xenia-Kollektiv sollte in Gruppengesprächen dokumentiert werden. Ausserdem: eine historische Einbettung des Projekts in den Kontext der Zürcher Lokal- und Frauengeschichte. Fotos? Im Wissen, dass wir in meiner Zeit grundsätzlich gegen Fotos waren und es kein Bewusstsein für Historisierung gab, war ich eher pessimistisch. Es kam anders.

Die Recherche beginnt

Im März 2023 begann die eigentliche Recherche: Sammlungen sichten, Bibliotheken und Archive nach Material absuchen, ehemalige Xenias ausfindig machen, Gesprächsrunden zusammenstellen. Ab April fand dann monatlich ein Gruppengespräch statt. Für viele oft ein Wiedersehen nach Jahren, wenn nicht Jahrzehnten. Viel Freude!

Und es stellte sich heraus: Es gab Fotos! Unverhofft hatten vor allem die Gründerinnen zu ihrer Zeit fotografiert: das Areal, das Barackenkino, die Bar, die «Xenias» bei der Kinoarbeit, bei den Sitzungen, die Besucherinnen, die Frauendruckerei Genopress, die von Beginn weg alle Programme druckte. Ein Impressum führte das Xenia erst 1997 ein. Die Suche nach Verantwortlichkeiten für Programme und Gestaltung für die Zeit davor war nicht einfach. Das Frauenkino verstand sich als Kollektiv. Autonom und basisdemokratisch. Ohne Namensnennungen. Wieder war die Erinnerung der Beteiligten gefragt.

Kooperationen mit Institutionen wurden auf den Weg gebracht: mit der Cinémathèque suisse für die Digitalisierung der Plakate, ebenso mit dem Schweizerischen Sozialarchiv für die Verwendung digitalisierter Plakate und Fotos für den historischen Kontext. Aus privaten Fundus stammten weitere Plakate. Um das Line-up zu erstellen und vorhandene Lücken zu klären, war oft schon fast kriminalistisches Gespür notwendig, fehlten doch auf den Programmen nicht selten Jahresangaben oder Hinweise auf «Sommerpausen» oder politisch motivierte Programmunterbrüche.

Finanzierungsfragen

Herbst 2023. Vieles war auf den Weg gebracht. Nun war Zeit, sich der Finanzierung zu widmen: für die Kosten von Digitalisierung von Fotos und Akten, von Gestaltung und Druck, allfällige Honorare. Dafür mussten Budget und Kostenplan erstellt werden. Ein Crowdfunding sollte das Eis brechen. Sollte es nicht klappen, würde über die Plattform das Buchprojekt immerhin in einem erweiterten Umfeld bekannt.

Das beinhaltete: einen kleinen «Werbefilm» erstellen, Zielsumme und Sammeldauer festsetzen, «Belohnungen» bestimmen – vom Originalplakat bis zur Vernissagen-Einladung samt Buch. Dann an alle den Link verschicken und hoffen. Erste Spenden gingen ein: Das Projekt stiess auf viel Goodwill. Auf Anraten der Crowdfunding-Plattform trat Facebook in mein Leben. Und Instagram. Die Spenden summierten sich – die Wunschsumme wurde bereits nach zehn Tagen erreicht. Rund 70 Spender:innen unterstützten es. Es gab Zuspruch und ermutigende Kommentare.

Zeitgleich liefen die Gesuche an Stiftungen und Institutionen an. Das Xenia als Stück feministischer Lokalgeschichte stiess auch hier auf viel Wohlwollen. Und die Vernissage war bereits ein Thema: Das Filmpodium der Stadt Zürich sollte es sein, eines der schönsten Kinos der Stadt (und seit 2021 unter der Leitung einer ehemaligen «Xenia»).

Intensive Arbeiten am Buch

In der Zwischenzeit transkribierte ich die Audioaufnahmen. Die gekürzten Gespräche wurden gegengelesen und abgesegnet. Ehemalige Aktivistinnen schrieben Texte zu Themen rund ums Xenia. Die Rechte für den Plakatabdruck und die Fotos mussten bei den Verantwortlichen eingeholt werden. Mit einem «Vorspann» ergänzte ich jeweils die Gesprächsrunden mit historischen Fakten und weiteren Infos aus der Aktenrecherche.

Im Februar wurde der Erscheinungstermin auf Herbst 2024 festgesetzt. Das Buch war noch im Entstehen, längst nicht alle Texte geschrieben, und nun sollte eine Verlagsankündigung verfasst werden. Ein erstes Layout entstehen. Bloss kühlen Kopf bewahren! Der Verlag gab die Neuerscheinungen bekannt, wenig später war das Buch bereits auf den Online-Buchplattformen zu finden – mit der Möglichkeit, es vorzumerken. Krass!

Das Wichtigste war nun aufgegleist, der Kopf frei zum Schreiben für die letzten Texte: das Kapitel zum historischen Kontext, ein Essay zu den Programminhalten. Und wenn der Kopf rauchte: Fleissarbeit mit dem Titelregister aller im Xenia gezeigten Filme (rund 1000!) und einer Auflistung der vorhandenen Nachweise (Gestaltung und Programm) für die Programme des mittlerweile vollständigen Line-up. Abgabetermin: Ende Juni.

Es wurde Anfang Juli. Die unterschiedlichen Texte, Fotos und Plakate stimmig zu kombinieren, war – trotz Vor-Layout – anspruchsvoll. Immer noch viele Entscheidungen! Verwerfungen! Unverhofft neue Fotos! Die Form finden fürs Line-up! Den Umschlag absegnen! Die letzten Korrekturen! Noch eine allerletzte Stiftung im Dank unterbringen! Puuh!

Epilog

Anfang September: Druckfreigabe. Bis zur Buchmesse ist es etwas mehr als ein Monat. Bis zur Vernissage noch zwei. Der Kopf ist leer. Nun soll noch der Text zur Vernissage und das Begleitprogramm für die Filmpodiums-Zeitung verfasst werden. Oktober. Endlich Vorfreude. Doch dann: Bad News. Der Druck verzögert sich, und das Buch schafft es nicht auf die Messe. Ups. Ruhe bewahren. Hauptsache, es ist zur Vernissage da – Mitte November!

Anfang November. Die Bücher sind verpackt, bereit für die Eillieferung in die Schweiz. Aber der Weg aus Litauen ist weit. Der Lastwagen hat Verspätung. Er kommt nicht am Montag. Er kommt nicht am Mittwoch. Donnerstag 17 Uhr: Das Palett wird abgeladen. Endlich das Buch in Händen halten! Den Leinen-Einband befühlen! Sich am pinken Vorsatz freuen. Seite für Seite durchgehen. Fotos begutachten, die Farben, die Papierqualität, den eingelegten Bogen mit dem Line-up… Und alles für SEHR SCHÖN! befinden. Jetzt: durchatmen. Das Buch auf den Nachttisch legen. Und am nächsten Tag Vernissage feiern!

Doris Senn

Hier gibt es alle Infos zum Buch Frauenkino Xenia – Zürich.

0 Kommentare

1 Pingback